Projet Violon

Réalisation d'un violon électrique

Le projet

Cette page est conçue pour te raconter dans tous ses détails la construction de notre violon électrique, des débuts de sa conception à sa réalisation entière. Que tu aies un projet similaire ou que la curiosité te mène, nous espérons que tu y trouveras ton bonheur. N'hésite pas à nous écrire ici si tu as des questions.

Rémi et Esther

Du violon acoustique au violon électrique

Avant de commencer, nous te proposons cette section afin de préciser certains détails techniques concernant les violons, acoustiques et électriques. Cela te permettra également de maîtriser le vocabulaire que nous utiliserons ensuite.

Si tu es déjà familier de cet instrument, tu peux passer directement à la section suivante.

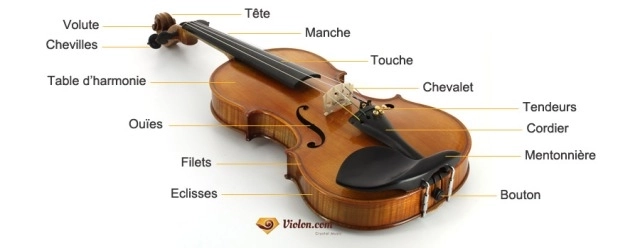

Les pièces d'un violon

Commençons par un rapide tour d'horizon des pièces du violon.

- Le manche et la touche permettent de pincer la corde à la bonne longueur pour choisir la hauteur de la note (fréquence fondamentale du son).

- Le cordier, les tendeurs et les chevilles (fichées dans la tête) permettent de mettre les quatre cordes sous tension, afin que la corde à vide sonne à la bonne hauteur.

- Le bouton permet d'installer le tendeur (en répartissant les actions mécaniques dans le bois du violon).

- Le chevalet rehausse les cordes et délimite la zone d'action de l'archet. C'est surtout lui qui transmet les vibrations des cordes à la caisse de résonance.

- La mentonnière permet de maintenir le violon en place pendant le jeu, en le serrant entre le menton et l'épaule gauche. Elle est souvent accompagnée d'un coussinet que l'on place sous la base du violon et qui prend appui sur l'épaule.

Ces premiers éléments devront exister sur un violon électrique, puisqu'ils concernent la mise en tension à la bonne hauteur des cordes, et la tenue du violon.

- La volute de la tête est surtout esthétique, elle est presque toujours présente sur les violons acoustiques (parfois stylisée), mais n'est pas nécessaire sur violon électrique.

- La table d'harmonie, les éclisses, les ouïes (et l'âme cachée dans la caisse de résonance) permettent d'amplifier le son des cordes du violon, de le faire résonner. Ce sont des éléments d'une grande importance sur un violon acoustique, puisque c'est eux qui font la consistance du son. Mais sur un violon électrique, ce travail est réalisé électroniquement, par l'amplificateur. Ainsi, ces trois constituants du violon acoustique n'ont pas lieu d'être sur un violon électrique.

La propagation du son dans un violon

Dans un violon acoustique, le son est généré par la vibration des cordes, sous la forme d'ondes mécaniques sonores. Ces ondes se transmettent via le chevalet à la table d'harmonie. Ces ondes sont amplifiées par leur passage dans la caisse de résonance, puis se propageront dans l'air jusqu'à atteindre les tympans des auditeurs.

Dans un violon électrique, le son est toujours généré par la vibration des cordes. Les ondes se transmettent bien au chevalet. Mais sur ce chevalet vont se trouver de petits capteurs, sensibles aux vibrations dues au passage des ondes mécaniques. Ils capteront alors toutes les fréquences constituant le son et transmettront ces informations sous la forme d'un signal électrique. Ce signal électrique sera ensuite traité numériquement (c'est ici qu'on peut ajouter d'éventuels effets sur le son, en modifiant artificiellement le signal sonore), puis restitué amplifié par l'amplificateur. Ainsi, le son créé par la vibration des cordes est transmis au chevalet, puis acquis par les capteurs, avant d'être traité électriquement et amplifié par l'amplificateur, pour être propagé dans l'air (ou dans un casque audio).

On peut donc noter l'importance de la qualité du chevalet sur le violon électrique. De lui dépend presque entièrement la qualité finale du son. Nous recommandons des pickups avec 4 capteurs piézoélectriques (un sous chaque corde) plutôt qu'un seul pour tout le chevalet. Nous y reviendrons.

La conception

Rémi s'était fraîchement construit une fraiseuse 3 axes à commande numérique et Esther avait toujours fait du violon (acoustique). Alors que nous réfléchissions à un projet de bricolage à mener, nous avons pensé au violon électrique. Il a alors fallu commencer à imaginer l'allure que nous voulions lui donner, tout en pensant à toutes les contraintes fonctionnelles liées à son utilisation postérieure.

Les premières idées ...

Concernant le choix du matériau, nous avions à notre disposition de quoi travailler le bois, l'acier, l'aluminium, et le plastique (fraiseuse CNC et imprimante 3D).

- L'acier et l'aluminium ont été éliminés, le violon électrique devant peser un poids similaire à celui d'un violon classique.

- Le plastique aurait pu convenir en terme de poids, mais les contraintes liées à la tension des cordes n'en recommandaient pas l'usage pour toutes les pièces.

Le bois sera donc nécessairement utilisé, au moins pour le manche et la partie centrale du corps. Pour uniformiser et que le rendu nous plaise, nous avons choisi finalement de réaliser tout le violon en bois. Concernant l'essence, nous avons choisi du chêne non traité, car c'est un bois qui se trouve facilement, qui n'est pas trop cher tout en étant suffisamment dense et résistant pour notre usage.

Une fois ce choix fait, il a fallu se mettre d'accord sur le dessin et le design. La discussion a été entamée par des petites planches dessinées main, dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous.

La maquette CAO

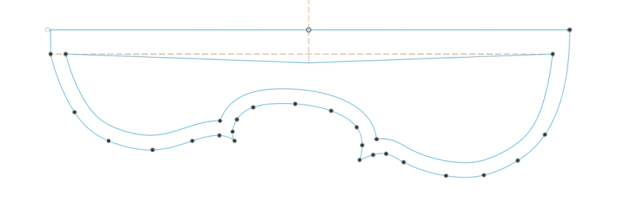

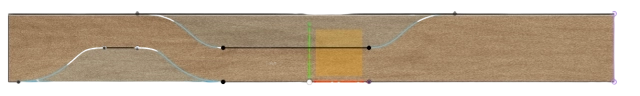

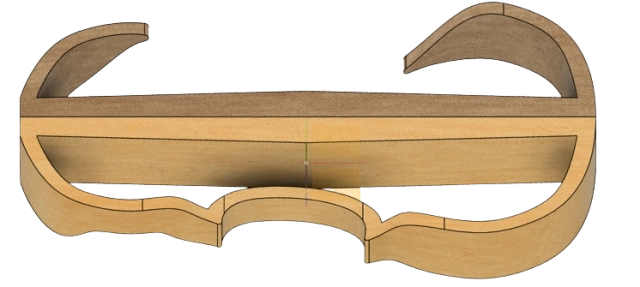

Forts de toutes ces idées, nous avons commencé à dessiner la CAO, sur le logiciel Fusion360, qui présente l'avantage d'être gratuit pour les projets personnels et collaboratif.

Nous avons fait les premières esquisses, le logiciel se manie très bien pour le dessin de forme, il y a notamment la possibilité de calquer des images sous l'esquisse, pour en récupérer certains tracés.

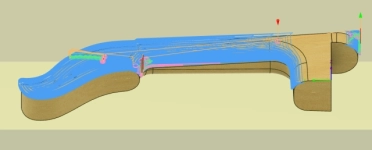

Ensuite, on réalise une extrusion du dessin sur l'épaisseur souhaité, afin de donner du volume au corps.

Nous avons ensuite symétrisé le dessin de manière à avoir un violon entier.

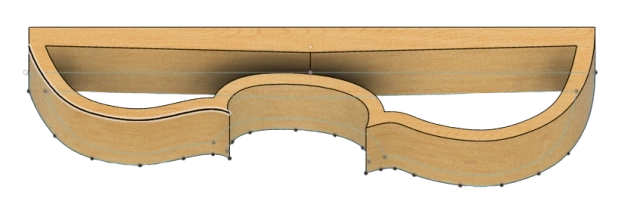

Une fois la forme générale donnée, nous avons dessiné les esquisses des volumes que nous souhaitions retirer sur les flancs du corps. Cette partie a connu beaucoup d'évolutions, il fallait conserver absolument certaines zones intactes (vis-à-vis des contraintes d'utilisation expliquées plus haut), mais ça a été le moment de donner un peu d'originalité à notre violon.

Une fois de plus, ces esquisses sont extrudées ou pochées.

De l'autre côté, nous avons opté pour un profil plus creux.

C'est de cette manière que toute la maquette a été réalisée. Nous avons choisi d'incorporer également les éléments que nous ne fabriquerions pas nous-mêmes afin de visualiser tout l'objet. Beaucoup de modifications ont été faites a posteriori, l'outil de gestion de la timeline de Fusion permettant de revenir sur des étapes antérieures sans problème.

Finalement, nous nous sommes arrêtés sur la CAO finale suivante.

Nous vous avons donné un bref aperçu de l'utilisation de Fusion360, mais pour réaliser vos premières maquettes, vous aurez besoin de plus de détails, les logiciels de CAO sont des outils très poussés et ne sont pas évidents à prendre en main. Consultez par exemple la chaîne Youtube de Crea_Din 3D.

La CAO finale est disponible ici.

La réalisation

Du brut aux pièces

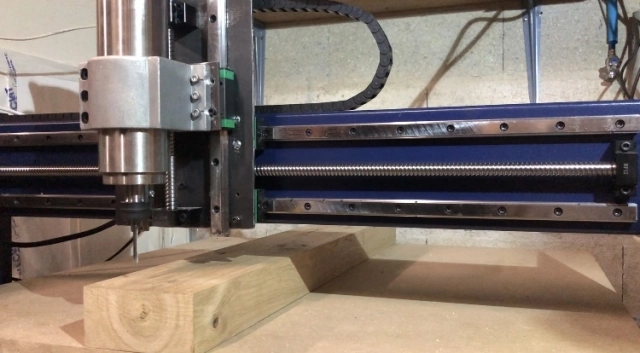

Pour la fabrication, nous avons acheté une poutre de chêne brut 1000x150x70 chez Castorama. Nous l'avons vissée sur la plaque martyr de la CNC.

Pour la génération du G-code, nous avons utilisé les outils de FAO de Fusion360.

- Choix de la machine (fraiseuse 3 axes)

- Définition du brut et de l'outil (nous avons utilisé selon les besoins des fraises de 4, de 6 ou de 10mm de rayon)

- Définition du type de tâche (profil 2D, surfaçage, contour 3D, ...)

- Sélection du profil à réaliser et des conditions de coupes (fréquence de rotation, avance, profondeur de passe)

- Vérification sur la simulation générée que les tâches sont bien définies

- Génération du G-code

Une fois les G-code générés, ils peuvent être téléversés et exécutés sur l'interface de la CNC, après avoir positionné le 0 à l'origine du repère défini pendant la FAO.

Après quelques essais (et quelques ratés), nous avons opté pour la démarche suivante : réaliser la moitié des pièces sur un côté de la poutre après surfaçage puis retourner le brut et réaliser la deuxième moitié en s'arrangeant pour laisser 2mm entre les deux usinages. Le décrochage des pièces s'est fait après à la scie électrique à la main.

METTRE LES AUTRES PHOTOS DE L'APPAREIL

L'usinage nous a pris environ 3 journées, entre les petits accidents de fraisage (un outil de cassé et un changement de pièce à réaliser sur la CNC) et les surfaçages nécessaires.

Finalement, après quelques heures de ponçage, toutes les pièces étaient prêtes à être assemblées.

Assemblage et finitions bois

Après un dernier tour de ponçage, nous nous sommes attaqués au collage. Pour cela, nous avons utilisé de la colle à bois toute simple à prise progressive. Une fois le séchage fini, nous avons également collé la touche sur le violon, et fait les perçages nécessaires au passage des fils du chevalet. Il a également fallu creuser la tête, pour libérer l'espace nécessaire à l'enroulement des cordes. Pour cela, nous avons remis en service la CNC et généré un G-code supplémentaire, en définissant le brut par notre CAO précédente.

À cette étape, nous n'allions plus retoucher le bois, nous avons donc pu le huiler. Nous avons choisi cette option plutôt qu'un vernis pour garder un aspect bois brut. Le résultat satisfait totalement nos attentes, nous avions pris une huile de protection pour bois d'extérieur. Pour protéger correctement, trois couches sont nécessaires.

NOTE : Après les premières utilisations du violon, nous nous sommes rendu compte que le manche seulement huilé était trop collant, ce qui gênait les démanchés. Nous allons procéder à un ponçage très doux et éventuellement à l'utilisation d'essence de térébenthine.

Montage des autres éléments

Après cela, nous avons pu monter les éléments supplémentaires (achetés en ligne) : mentonnière, tendeur et chevilles.

Nous avons commencé par percer et coller le bouton. Ensuite, nous avons installé le chevalet, en soudant les sorties de fils aux prises de la Jack. La plaquette de celle-ci a été vissée sur l'arrière du corps à l'emplacement prévu à cet effet. Puis nous avons pu placer la mentonnière et le tendeur. Pour l'installation des cordes, il a été nécessaire de réaliser de petits perçages (1mm) supplémentaires sur les chevilles pour pouvoir solidariser la rotation de la cheville et l'enroulement de la corde.

Concernant le chevalet, nous avons fait le choix d'acheter le X pickup de 3D-Varius. Toute la qualité sonore de l'instrument se joue sur cette pièce, nous avons donc voulu trouver un chevalet assurant une bonne captation du son. Le pickup de 3D-Varius présente un capteur piezoélectrique sous chaque corde, ce qui permet une excellente fidélité. Après essai, nous sommes convaincus (et le service de vente est très agréable, disposé à répondre à toute question !).

Conclusion

Le violon est désormais prêt, c'est l'aboutissement d'un beau projet. Au bilan, un budget de moins de 300 euros, une centaine d'heures de travail et un super violon électrique qui sonne à merveille.

Il est difficile de penser à tout lors de la conception d'un objet si complexe, alors nous avons tout de même quelques regrets. Nous les avons rassemblés dans cette conclusion.

- Le défaut le plus gênant : le huilage, que nous apprécions beaucoup sur le reste du corps du violon, rend le manche assez désagréable à utiliser car trop collant. Nous réfléchissons à des idées pour amoindrir ce défaut (essence de térébenthine, ponçage léger).

- Concernant la géométrie du manche, nous nous sommes rendu compte après utilisation du violon qu'il aurait fallu que la zone de calage du pouce en hautes positions (base du manche) fasse toute l'épaisseur du corps, la main en a l'habitude dans les démanchés, cela demande de se réadapter à chaque passage violon acoustique/électrique.

- Lors du positionnement de la plaquette de la Jack, nous n'avions tenu compte que de la longueur de la fiche Jack et pas de la partie rigide du câble. Une fois le violon branché à l'ampli, il n'est pas possible de mettre un coussinet classique. Beaucoup de violonistes placent simplement un chiffon ou un petit coussin, ce défaut n'est donc pas trop embêtant, mais il aurait suffit de placer la plaquette dans l'autre sens pour s'affranchir du problème !

- Enfin, notre violon est légèrement plus lourd qu'un violon acoustique (environ 600g contre 460). Maintenant que nous faisons confiance à la fraiseuse, il semble que nous aurions pu affiner les parois de la pièce en bois centrale du corps.

Pour ces différentes raisons, nous entamons une V2 du violon. Pour suivre la CAO V2, c'est ici.